雑誌「宝生」バックナンバー

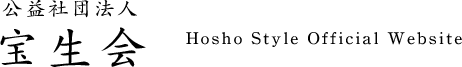

2025年7・8月号(第95号) |目次

「葵上」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 唐物の背景 ―中国民間物語

●楽屋通信《Vol.19》

●宝生ギャラリー 宝生会特別公演 2025年4月

●公演情報のご案内

○7月ラジオ番組

○7月の演能情報 宝生会特別公演―秘曲を観る会―

宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

金沢能楽会定例能/九州宝生会定期 七夕能

●7月~12月の全国主要公演のご案内

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その二十二〉 宝生九郎口述

●エッセイ「花に逢う」

能を正しく描くために。少年漫画「シテの花」の挑戦 吉本有李

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第74回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第70回 東川光夫

●編集後記

唐物の背景 ―中国民間物語

能には「唐物」という中国が舞台になったり中国の人物が主人公になるジャンルがある

これまでは中国の皇帝や英雄が主人公になる話や奇譚・怪異などを紹介してきた

今回の特集では民間の伝承や市井の人物が出てくる曲として

「三笑」「唐船」「邯鄲」を取り上げ、元の話や背景についても掘り下げていく

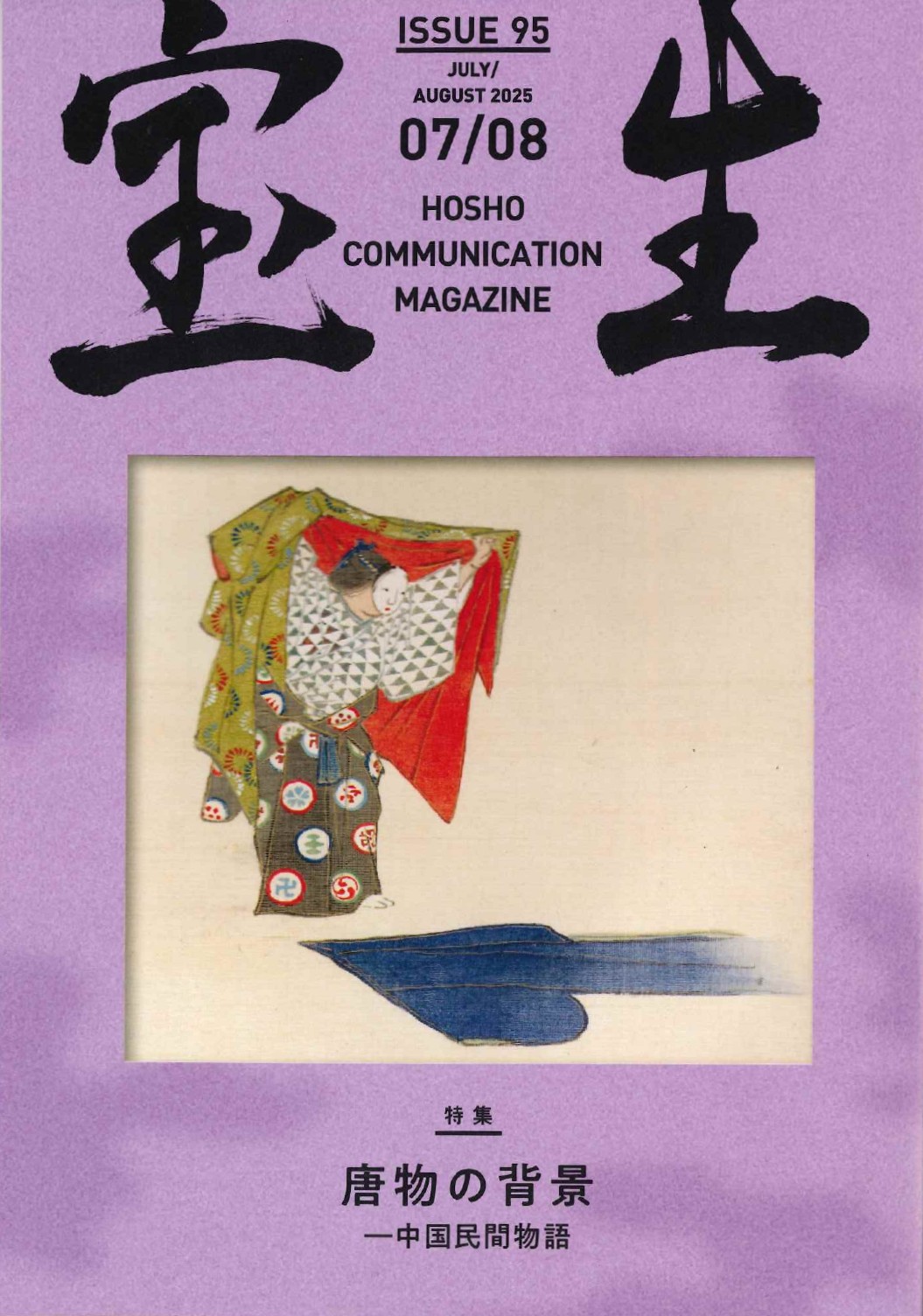

2025年5・6月号(第94号) |目次

「蟻通」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 能と和歌《四》

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その二十一〉 宝生九郎口述

●公演情報のご案内

○5月ラジオ番組

○5月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○6月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○5月の演能情報 宝生会夜能

○5・6月の演能情報 金沢能楽会定例能

○6月の演能情報 名古屋宝生会 蛍火能/七宝会 第二回公演

●5月~10月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

能は「分かると楽しい」「分からなくても楽しい」 大瀧誠之

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第73回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●楽屋通信《Vol.18》

●宝生ギャラリー 宝生会特別公演 2025年1月

●知るも知らぬも… 能の一席 第69回 東川光夫

●編集後記

能と和歌《四》

能の中でもとりわけ和歌と縁が深い「草紙洗」では

現代ではなじみのない歌合の世界の人間味あふれるストーリーをドラマチックに描き出している

7月には宝生宗家による乱拍子の小書をついた「草紙洗」が演じられるため

上演に先立って王朝文化の中で花開いた歌合の世界を見ていく

2025年3・4月号(第93号) |目次

「羽衣」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 能の描く情景ー海浜編

●楽屋通信《Vol.17》

●公演情報のご案内

○3月ラジオ番組

○4月の演能情報 宝生会特別公演

○3月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○4月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○3・4月の演能情報 金沢能楽会定例能/金沢能楽会別会能

○3月の演能情報 七宝会 第一回公演

●3月~9月の全国主要公演のご案内

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その二十〉 宝生九郎口述

●宝生ギャラリー 宝生会特別公演 2024年12月

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第72回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第68回 東川光夫

●編集後記

能の描く情景ー海浜編

一種の紀行文でもある謡曲は各地の美景を讃え、悲劇を影深く描いてきた

海に囲まれている日本は変化に富んだ海浜に恵まれ、様々な物語の舞台となり登場する

今回は能の描き出す多種多様な海浜の情景を各曲の詞章とともに描いていく

2025年1・2月号(第92号) |目次

「難破」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

2025年 宝生和英宗家 ごあいさつ

●宝生宗家・インタビュー

「新しいころに視野を広げ、常なる成長を目指す」

●特集 謡曲に学ぶ〈一〉~月の都のあれこれ~

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十九〉

●宝生インフォメーション 干支の年に思う(巳年能楽師たちの決意)

●公演情報のご案内

○1・2月の演能情報 宝生会特別公演/宝生会夜能

○1月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○2月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○1・2月の演能情報 金沢能楽会定例能

○1月の演能情報 名古屋宝生会 新春能/九州宝生会定期 初春能

●1月~6月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

いざ鎌倉 長尾宏道

●宝生ギャラリー 2024年9月 宝生開特別公演

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第71回

編・宝生編集部

●楽屋通信《Vol.16》

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第67回 東川光夫

●編集後記

特集 謡曲に学ぶ〈一〉~月の都のあれこれ~

智慧や知識が豊かに含みこまれており奥行きのある謡曲

今シリーズの本特集では正月にちなむ、「鶴亀」を取り上げて

月宮殿や月と関係深い「羽衣」「姨捨」「融」の智慧の果実を味わおう

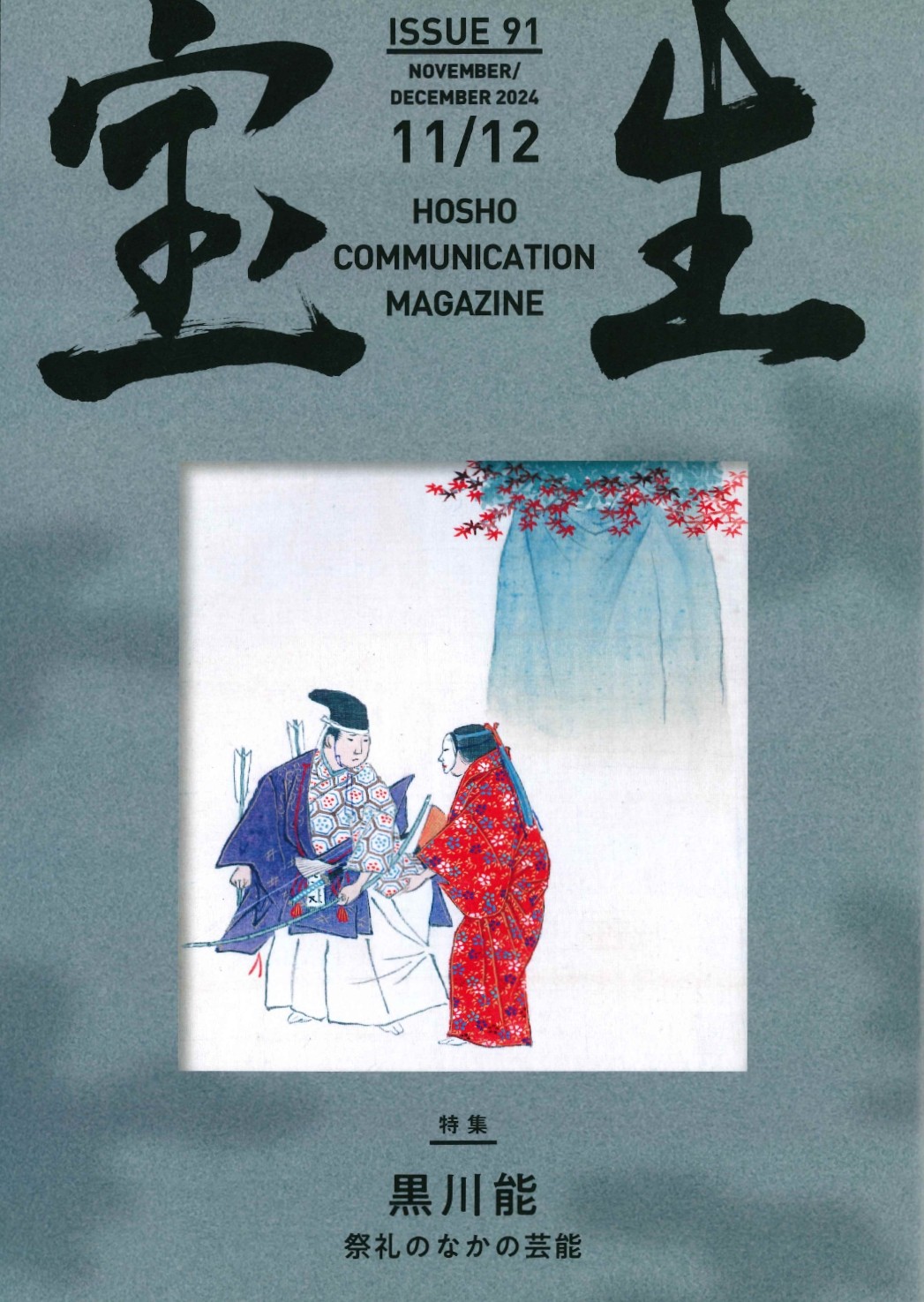

2024年11・12月号(第91号) |目次

「紅葉狩」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 黒川能 祭礼のなかの芸能

●エッセイ「花に逢う」

「能楽女子」育成プロジェクト 石井倫子

●公演情報のご案内

○11月のラジオ番組

○12月の演能情報 宝生会特別公演

○11月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○11・12月の演能情報 金沢能楽会定例能/名古屋宝生会「雪待能」

七宝会 普及公演

●11月~4月の全国主要公演のご案内

●宝生インフォメーション

令和七年版全国主要公演情報

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第70回

編・宝生編集部

●楽屋通信《Vol.15》

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第66回 東川光夫

●編集後記

黒川能 祭礼のなかの芸能

山形県鶴岡市の黒川地域で伝承されているシテ方五流の親戚にあたる「黒川能」

猿楽能の古色を残した神事能として重要民俗無形文化財にも指定されている。

今回は、京都芸術大学の重田みち教授にその魅力をご紹介いただく。

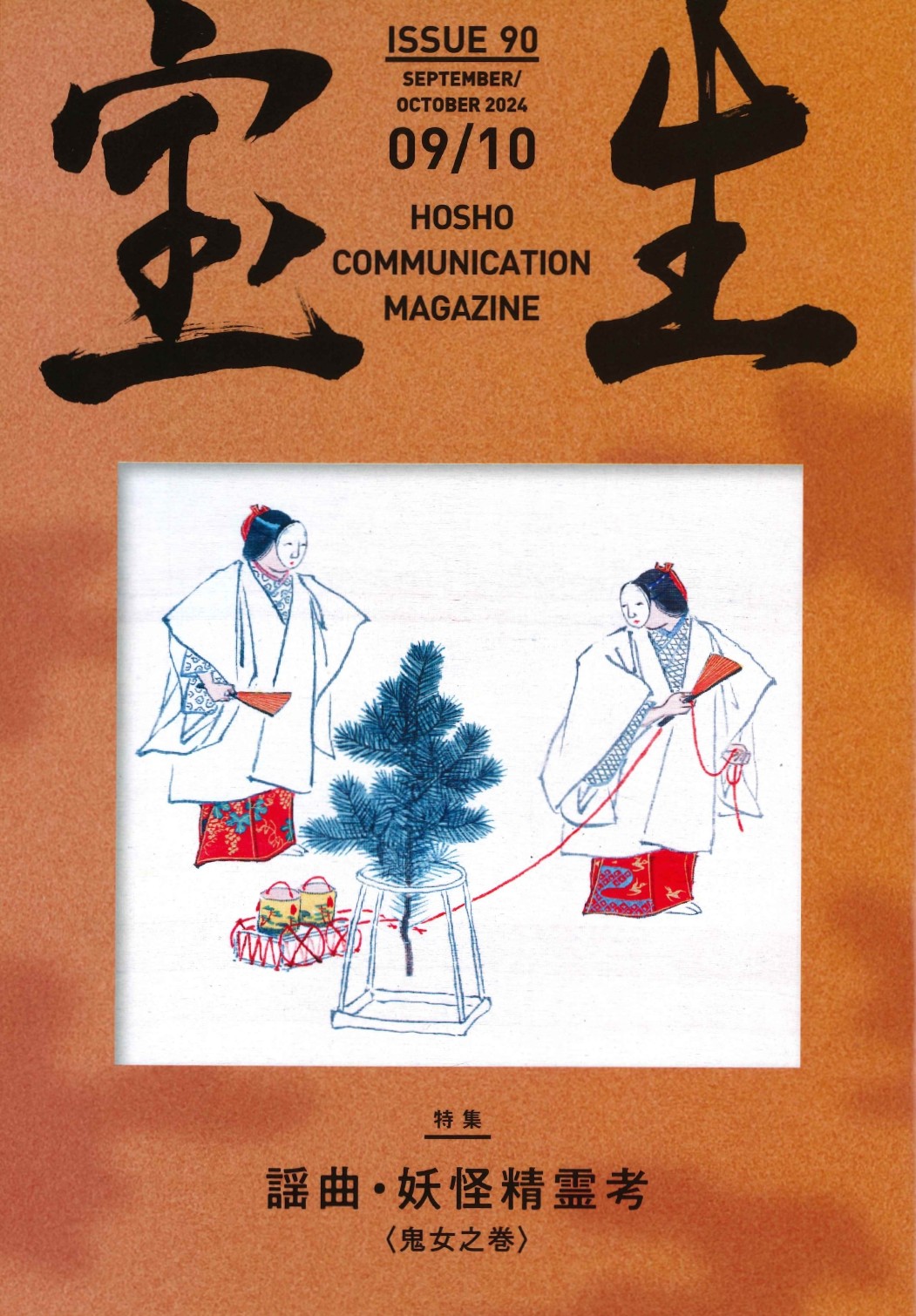

2024年9・10月号(第90号) |目次

「松風」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 謡曲・妖怪精霊考〈鬼女之巻〉

●楽屋通信《Vol.14》

●公演情報のご案内

○9・10月のテレビ・ラジオ番組

○9・10月の演能情報 宝生会定期公演/夜能

○9月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○10月の演能情報 宝生会定期公演(午前の部)(午後の部)

○9・10月の演能情報 金沢能楽会定例能

○9月の演能情報 七宝会 第四回公演

●9月~2月の全国主要公演のご案内

●宝生ギャラリー2024年7月宝生能楽堂四十五周年記念公演一日目・二日目

2024年6月宝生能楽堂四十五周年記念公演夜能

2024年4月宝生会特別公演

●エッセイ「花に逢う」

美しい新潟の"変な"能楽堂 木澤美恵子

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十八〉

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第69回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第65回 東川光夫

●編集後記

謡曲・妖怪精霊考〈鬼女之巻〉

今回は、鬼の出てくる能の中でも鬼女らしさの際立つ4曲、

「葵上」「黒塚」「道成寺」「鉄輪」の焦点を当てる。

伝承とともに鬼女の能面へも探りを入れ表現の面白さを見ていきたい。

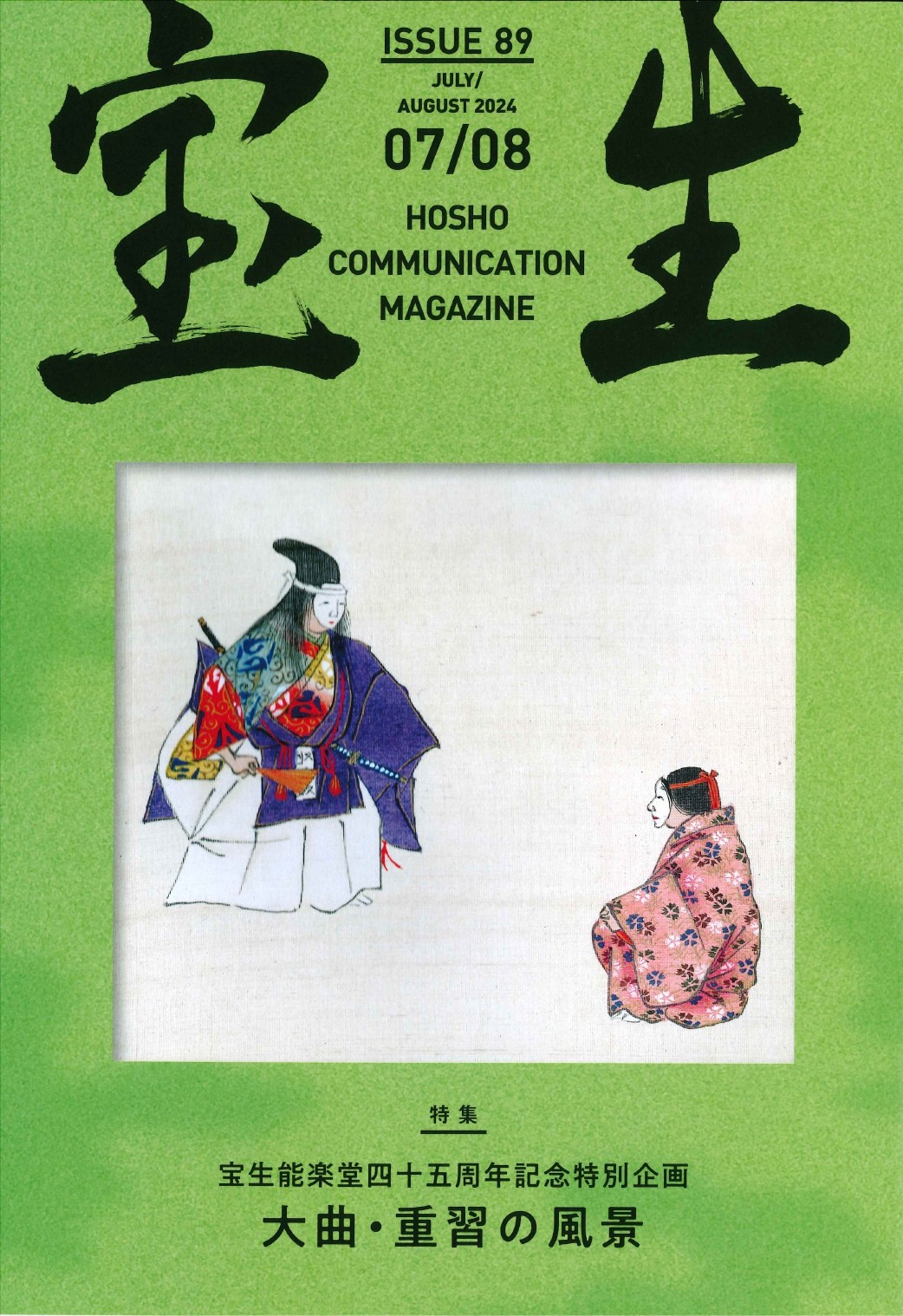

2024年7・8月号(第89号) |目次

「清経」内百番能楽圖彚 乾(画・玉手眉山)

特集 宝生能楽堂四十五周年記念特別企画 大曲・重習の風景

●楽屋通信《Vol.13》

●公演情報のご案内

○7月のテレビ・ラジオ番組

○7月の演能情報 宝生能楽堂四十五周年記念公演(初日)(二日目)

金沢能楽会定例能/九州宝生会定期 七夕能

●7月~12月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

能の双六から見えるものー「遊び」としての能ー 川島朋子

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十八〉

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第68回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第64回 東川光夫

●編集後記

宝生能楽堂四十五周年記念特別企画 大曲・重習の風景

2024年、宝生能楽堂は建立されて45周年を迎えた。

開催予定の特殊な重い習い物の曲や特別な機会で演じられる「大曲」に焦点を当てる。

四十五周年の祝賀の雰囲気を誌面上でもぜひ味わっていただきたい。

2024年5・6月号(第88号) |目次

「鵜飼」内百番能楽図集 乾(画・玉手眉山)

特集 謡曲巡礼〈五〉

●宝生ギャラリー2024年1月宝生会特別公演

●公演情報のご案内

○5月のラジオ番組

○5月の演能情報 宝生会定期公演

○6月の演能情報 宝生会定期公演/夜能~宝生能楽堂四十五周年特別公演

○5・6月の演能情報 金沢能楽会定例能/七宝会 第三回公演

●5月~10月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

駿府城と謡 中根千絵

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十八〉

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第67回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第63回「雲林院」東川光夫

●編集後記

特集 謡曲巡礼〈五〉

今回は、辰年にちなんで龍神と龍女の登場する「春日龍神」「海人」を取り上げる。

物語のテーマもさることながら、「藤原氏」がキーワードとなるところでも共通点が。

それぞれの土地の持つ風情を追い、背景を訪ねてみよう。

2024年3・4月号(第87号) |目次

「熊野」内百番能楽図集 乾(画・玉手眉山)

特集 能と神代のものがたり「玉井」考

●ご存知ですか⁉能楽もの知り百科

●楽屋通信《Vol.12》

●公演情報のご案内

○3月のラジオ番組

○4月の演能情報 宝生会特別公演

○3月の演能情報 宝生会定期公演

○3・4月の演能情報 金沢能楽会定例能・別会能

名古屋宝生会「桃華能」/七宝会第二回公演

●3月~8月の全国主要公演のご案内

●宝生ギャラリー 2023年12月 宝生月浪能特別会

●エッセイ「花に逢う」

黒川能と私 蛸井伊右ェ門

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第66回

編・宝生編集部

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第62回「西行桜」東川光夫

●編集後記

特集 能と神代のものがたり「玉井」考

新シリーズ「能と神代のものがたり」では、

古事記や日本書紀などに描かれる日本神話を題材に能に焦点を当て、

能が久しく伝えてきたものは何か、尋ねていく。

第一回は、宝生流で復曲した「玉井」を取り上げる。

2024年1・2月号(第86号) |目次

「高砂」内百番能楽図集 乾(画・玉手眉山)

2024年 宝生和英宗家 ごあいさつ

●宝生和英宗家インタビュー

「能楽が社会にどう貢献できるか」を求めて

●特集 能の小道具【仏具・神具類】

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十七〉

●宝生インフォメーション 干支の年に思う(辰年能楽師たちの決意)

●公演情報のご案内

○1月のテレビ・ラジオ番組

○1月の演能情報 宝生会特別公演・定期公演

○2月の演能情報 宝生会定期公演

○1・2月の演能情報 金沢能楽会定例能/七宝会 第一回公演

●1月~6月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

扇は一日にしてならず 福井芳宏

●宝生ギャラリー 2023年9月 宝生月浪能特別会

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第65回

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●楽屋通信《Vol.11》

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第61回「千手」東川光夫

●編集後記

特集 能の小道具【仏具・神具類】

能の一つの側面として、仏教や新道と深く結びついていることが挙げられる。

神事や法事を描いた場面に遭遇することも多く、そこには仏具・神具が欠かせない。

今回は、それらの小道具に焦点を当て紹介していく。

2023年11・12月号(第85号) |目次

「善知鳥」山村耕花

特集 謡曲地獄めぐり 第四回(最終回)「檜垣」「求塚」「船橋」

●エッセイ「花に逢う」

オタクの心と専門知で能を楽しむ 江口啓子

●公演情報のご案内

○11月のテレビ・ラジオ番組

○11月の演能情報 宝生月浪能・五雲能

○12月の演能情報 宝生月浪能特別会・五雲能

○11・12月の演能情報 夜能/金沢能楽会定例能

七宝会 橘実公演~雪の能~

●11月~4月の全国主要公演のご案内

●宝生インフォメーション

令和六年版全国主要公演情報

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」ヨワ吟の節/ヒキ節(十二)

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●一樹の陰

●楽屋通信《Vol.10》

●知るも知らぬも… 能の一席 第60回「姨捨」東川光夫

●編集後記

特集 謡曲地獄めぐり 第四回(最終回)「檜垣」「求塚」「船橋」

本特集では、地獄絵を手掛かりに能を通して描かれる地獄の情景を訪ねてきた。

最終回となる今号では、この世とあの世を隔てる川、そこに渡される橋を描写した謡曲に焦点を当て、

そのイメージの源流を探っていく。

2023年9・10月号(第84号) |目次

「道成寺」山村耕花

特集 謡曲巡礼〈四〉

●楽屋通信《Vol.9》

●公演情報のご案内

○9月のラジオ番組

○9月の演能情報 宝生月浪能特別会・五雲能

○10月の演能情報 宝生月浪能・五雲能

○9・10月の演能情報 夜能・秋の女流能/金沢能楽会定例能

七宝会 初雁公演~叶わぬ恋~

●9~2月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

能の舞台を学校へ 小池将直

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第63回 ヨワ吟の節/ヒキ節(十一)

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十六〉 宝生九郎口述

●一樹の陰

●知るも知らぬも… 能の一席 第59回「大会」東川光夫

●編集後記

特集 謡曲巡礼〈四〉

今回の謡曲巡礼では、秋を彩る紅葉が主題の二曲「紅葉狩」「六浦」を取り上げる。

同じ紅葉でありながら、山奥と海、色づく紅葉と青葉の楓。

土地柄や葉色、曲の趣も異なるふたつの物語。

曲にまつわる背景を探り、それぞれの秋の情景を訪ねよう。

2023年7・8月号(第83号) |目次

「忠度」田村耕花

特集 能と和歌<三>「花の主」

●宝生ギャラリー「2023年4月 宝生月浪能特別会」

●公演情報のご案内

○7月のテレビ・ラジオ番組

○7月の演能情報 夏の女流能・夜能/金沢能楽会定例能/九州宝生会定期 七夕能

●7月~12月の全国主要公演のご案内

●宝生インフォメーション

●エッセイ「花に逢う」

お能をプロデュース 紀井規子

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第62回 ヨワ吟の節/ヒキ節(十)

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●旧書探訪「謡曲口伝」<その十五> 宝生九郎口述

●一樹の陰

●知るも知らぬも・・・能の一席 第58回「半蔀」東川光夫

●編集後記

特集 能と和歌<三>「花の主」

能と和歌には深い絆がある。

歌人が主人公の能は多々あるが、今回は歌人であり武人でもあった平忠度が主役となる能を見ていきたい。

武者として勇名を馳せながら、平家物語などからも読み取れる歌人という生き方に強いこだわりを持つ忠度。

その思いに焦点を当て、彼の優れた歌を謡曲の音楽に取り込んだ二曲「忠度」「俊成忠度」に能と和歌との縁を訪ねよう。

2023年5・6月号(第82号) |目次

「田村」山村耕花

特集 囃子の話「小鼓」編

●宝生ギャラリー「2023年1月 宝生月浪能特別会」

●楽屋通信《Vol.8》

●公演情報のご案内

○5月のテレビ・ラジオ番組

○5月の演能情報 宝生月浪能・五雲能

○6月の演能情報 五雲能・夜能

○5・6月の演能情報 金沢能楽会定例会/名古屋宝生会「蛍火能」

●5月~10月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

私のお能との関わり 波津彬子

●旧書探訪「謡曲口伝」〈その十四〉

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第61回 ヨワ吟の節/ヒキ節(九)

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●一樹の陰

●知るも知らぬも・・・能の一席 第57回「小袖曽我」東川光夫

●編集後記

特集 囃子の話「小鼓」編

シリーズでお届けしてきた「囃子の話」。個別楽器編の締めくくりとして、今回は小鼓を取り上げる。

胴を挟む紐に掛かる力を瞬時に操り、多彩で繊細な音色を作り出す小鼓。

能の独特なリズムと音を刻み分ける小鼓の特徴を、小鼓方観世流・観世新九郎師の談話を軸に紐解いていく。

2023年3・4月号(第81号) |目次

「弱法師」山村耕花

特集 謡曲地獄めぐり 第三回「阿漕」「鵜飼」「善知鳥」

●公演情報のご案内

○3月のテレビ・ラジオ番組

○3月の演能情報 宝生月浪能・五雲能

○4月の演能情報 宝生月浪能特別会・五雲能

○3・4月の演能情報 春の女流能/金沢能楽会定例能・別会能

七宝会 山苗公演~春の水辺~/名古屋宝生会「桃華能」

●3月~8月の全国主要公演のご案内

●エッセイ「花に逢う」

籠屋の歩みと能楽の作り物 田中茂樹

●楽屋通信《Vol.7》

●宝生ギャラリー「2022年12月 宝生会月浪能特別会」

●実践講座 基本からつくる「宝生の謡」第60回 ヨワ吟の節/ヒキ節(八)

編・宝生編集部 監修・宝生和英

●一樹の陰

●知るも知らぬも・・・能の一席 第56回「求塚」東川光夫

●編集後記

特集 謡曲地獄めぐり 第三回「阿漕」「鵜飼」「善知鳥」

人間の食べ物や生活道具を確保するために必要な狩猟や漁労は

「生き物を殺生する行為」とされ、仏教の教えをベースに、

賤しく罪深く地獄に至る道につながっているとされてきた。

殺生の罪がもたらす地獄に焦点を当てた三曲の謡を、鷹巣純教授の解説により描き出す。